Bonn - Wissenschaftlern ist es gelungen, die Kaubewegung eines frühen Säugetiers zu rekonstruieren, das vor knapp 150 Millionen Jahren gelebt hat. Demnach arbeitete sein Gebiss äußerst präzise und mit erstaunlich hoher Effizienz.

Wissenschaftlern ist es gelungen, die Kaubewegung eines frühen Säugetiers zu rekonstruieren, das vor knapp 150 Millionen Jahren gelebt hat. Demnach arbeitete sein Gebiss äußerst präzise und mit erstaunlich hoher Effizienz.

Paläontologen der Universität Bonn ist es gelungen, die Kaubewegung eines frühen Säugetiers zu rekonstruieren, das vor knapp 150 Millionen Jahren gelebt hat. Demnach arbeitete sein Gebiss äußerst präzise und mit erstaunlich hoher Effizienz. Möglicherweise stellte sich aber gerade dieser Punkt im Zuge der Evolution als Nachteil heraus. Die Studie erscheint in der Zeitschrift „Scientific Reports“.

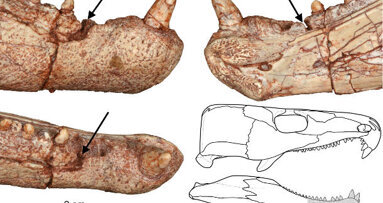

Mit gerade einmal zwanzig Zentimetern Länge gilt das Mauswiesel als das weltweit kleinste heute lebende Raubtier. Der Säuger, den die Wissenschaftler der Universität Bonn jetzt untersucht haben, dürfte kaum größer gewesen sein. Allerdings ist die Art, zu der es zählt, schon lange ausgestorben: Priacodon fruitaensis (so der wissenschaftliche Name) lebte vor knapp 150 Millionen Jahren, zu einer Zeit, als die Saurier die Tierwelt beherrschten und der Siegeszug der Säugetiere noch bevorstand.

Die Paläontologen vom Institut für Geowissenschaften der Universität Bonn haben in ihrer Studie Teile des Ober- und Unterkieferknochens eines fossilen Exemplars analysiert. Genauer gesagt: seine Backenzähne. Denn aus denen können Kenner einiges ablesen – nicht nur zu der Frage, wovon sich das Tier ernährte, sondern auch zu seiner Stellung im Stammbaum. Bei P. fruitaensis ist jeder von ihnen kaum größer als ein Millimeter. Dem unbewaffneten Auge bleiben die meisten ihrer Geheimnisse daher verborgen.

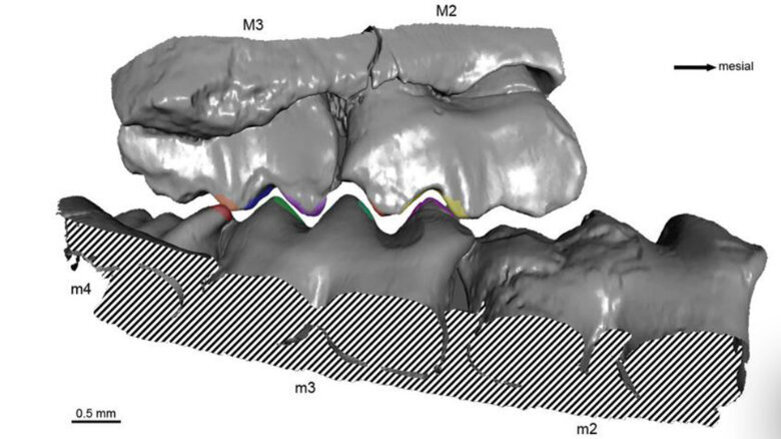

Die Bonner Wissenschaftler nutzten deshalb eine spezielle Tomografie-Methode, um hochaufgelöste dreidimensionale Bilder der Zähne anzufertigen. Diese sogenannten Micro-CT-Aufnahmen werteten sie dann unter anderem mithilfe einer Spezialsoftware aus, die am Bonner Institut mitentwickelt wurde. „Bislang war unklar, auf welche Weise die Zähne in Ober- und Unterkiefer genau ineinandergreifen“, erklärt Prof. Dr. Thomas Martin, der an der Uni Bonn den Lehrstuhl für Paläontologie bekleidet. „Wir konnten diese Frage nun beantworten.“

Im Ober- und Unterkiefer gibt es jeweils mehrere Backenzähne, fachsprachlich auch als Molaren bezeichnet. Bei den Vorläufern der Säugetiere biss Molar 1 des Oberkiefers beim Kauen genau auf Molar 1 des Unterkiefers. Bei weiter entwickelten Säugern sind die Zahnreihen jedoch gegeneinander verschoben. Molar 1 oben trifft daher beim Zubeißen unten genau zwischen Molar 1 und Molar 2 auf, sodass er mit zwei statt mit einem Molaren in Kontakt gerät. Doch wie sah es bei dem frühen Säugetier P. fruitaensis aus?

„Wir haben am Rechner beide Möglichkeiten miteinander verglichen“, erklärt Kai Jäger, der in der Arbeitsgruppe von Thomas Martin seine Doktorarbeit geschrieben hat. „Dabei zeigte sich, dass das Tier wie ein moderner Säuger zugebissen hat.“ Die Wissenschaftler simulierten für beide Alternativen die gesamte Kaubewegung. Bei der ursprünglicheren Variante wäre der Kontakt zwischen Ober- und Unterkiefer zu gering gewesen, als dass die Tiere die Nahrung hätten effizient zerkleinern können. Anders bei der „moderneren“ Alternative: Bei ihr glitten die Schneidkanten der Backenzähne beim Kauen aneinander vorbei wie die Klingen einer Zackenschere, die Kinder heute zum Basteln verwenden.

Mit seinem Gebiss war es für P. fruitaensis daher wohl ein Leichtes, das Fleisch seiner Beute zu zerschneiden. Ein reiner Fleischfresser war das Tier aber wohl nicht: Seine Backenzähne weisen kegelförmige Erhöhungen auf, ähnlich wie die Gipfel eines Berges. „Solche Höcker eignen sich besonders gut, um Insektenpanzer zu perforieren und zu zerquetschen“, sagt Jäger. „Sie finden sich daher auch bei heutigen Insektenfressern.“ Die Kombination aus Fleisch- und Insektenfresser-Gebiss sei in dieser Form aber wohl einmalig.

Die Höcker sind auch in anderer Hinsicht auffällig: Sie sind in allen Backenzähnen praktisch gleich groß. Dadurch war das Gebiss äußerst präzise und effizient. Diese Vorteile hatten jedoch ihren Preis: Kleine Änderungen in der Struktur der Höcker hätten die Kau-Leistung vermutlich dramatisch verschlechtert. „Das erschwerte möglicherweise eine Weiterentwicklung des Zahnapparats“, sagt Jäger.

Tatsächlich hat sich diese Art des Gebisses in bestimmten Linien der Evolutionsgeschichte über einen Zeitraum von 80 Millionen Jahren fast unverändert erhalten. Irgendwann sind seine Besitzer aber ausgestorben – vielleicht auch deshalb, weil sich ihre Zähne nicht an veränderte Nahrungsbedingungen anpassen konnten.

Förderung

Die Studie wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen der Forschungsgruppe 771 „Function and performance enhancement in the mammalian dentition—phylogenetic and ontogenetic impact on the masticatory apparatus“ gefördert. Darüber hinaus erhielt sie eine Förderung durch die National Science Foundation der USA.

Quelle: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut für Geowissenschaften, Abteilung Paläontologie, Universität Bonn

Originalpublikation:

Kai R. K. Jäger, Richard L. Cifelli & Thomas Martin: Molar occlusion and jaw roll in early crown mammals; Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-020-79159-4

Weitere Informationen:

https://www.nature.com/articles/s41598-020-79159-4 Originalpublikation in "Scientific Reports"

Schlagwörter:

Bonn – Was fraßen Langhalsdinosaurier – und wohin zogen sie, um satt zu werden? Ein Forschungsteam hat mithilfe modernster Zahnschmelzanalysen das ...

MISSISSAUGA/LEIPZIG – Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere haben mit Zahnschmerzen zu kämpfen, und das seit jeher. Forscher haben jetzt ein 275...

Wien – Zähne mit massivem Knochenabbau gelten in der Praxis oft als nicht mehr erhaltungswürdig. Eine auf dem EuroPerio11 im Mai vorgestellte ...

LEIPZIG - Erste stichhaltige Beweise dafür, was unsere frühen Vorfahren aßen, konnten bei zwei früheren Vertretern des menschlichen ...

MÜNSTER - Die Ergebnisse der von der ZÄKWL, ZÄKNR sowie der BZÄK in Auftrag gegebenen „MAZI“-Studie wurden jetzt ...

POTSDAM - Günstiger Zahnersatz lockt immer mehr Medizintouristen nach Ungarn. Dabei spielen neben der Preisersparnis auch die Faktoren Qualität und Zeit ...

BERLIN – Unter dem Motto „goldgefüllt und perlengleich“ ist im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité eine neue ...

HAMBURG – In fünf Jahren werden mehr Frauen als Männer in der ambulanten Patientenversorgung tätig sein.

BERLIN – Zahnärzte und Patienten nutzen mit wachsender Tendenz importierten Zahnersatz. Nach wie vor fahren aber nur wenige Versicherte für ...

STUTTGART - Wie verbreiten sich infektiöse Aerosole in Supermärkten, Flugzeugen und anderen Innenräumen, in denen viele Menschen aufeinandertreffen? Dies...

Live-Webinar

Di. 24. Februar 2026

19:00 Uhr CET (Berlin)

Prof. Dr. Markus B. Hürzeler

Live-Webinar

Di. 24. Februar 2026

21:00 Uhr CET (Berlin)

Prof. Dr. Marcel A. Wainwright DDS, PhD

Live-Webinar

Mi. 25. Februar 2026

14:00 Uhr CET (Berlin)

Live-Webinar

Mi. 25. Februar 2026

17:00 Uhr CET (Berlin)

Prof. Dr. Daniel Edelhoff

Live-Webinar

Mi. 25. Februar 2026

19:00 Uhr CET (Berlin)

Live-Webinar

Do. 26. Februar 2026

2:00 Uhr CET (Berlin)

Live-Webinar

Fr. 27. Februar 2026

14:00 Uhr CET (Berlin)

Österreich / Österreich

Österreich / Österreich

Bosnien und Herzegowina / Босна и Херцеговина

Bosnien und Herzegowina / Босна и Херцеговина

Bulgarien / България

Bulgarien / България

Kroatien / Hrvatska

Kroatien / Hrvatska

Tschechien & Slowakei / Česká republika & Slovensko

Tschechien & Slowakei / Česká republika & Slovensko

Frankreich / France

Frankreich / France

Deutschland / Deutschland

Deutschland / Deutschland

Griechenland / ΕΛΛΑΔΑ

Griechenland / ΕΛΛΑΔΑ

Ungarn / Hungary

Ungarn / Hungary

Italien / Italia

Italien / Italia

Niederlande / Nederland

Niederlande / Nederland

Nordic / Nordic

Nordic / Nordic

Polen / Polska

Polen / Polska

Portugal / Portugal

Portugal / Portugal

Rumänien & Moldawien / România & Moldova

Rumänien & Moldawien / România & Moldova

Slowenien / Slovenija

Slowenien / Slovenija

Serbien & Montenegro / Србија и Црна Гора

Serbien & Montenegro / Србија и Црна Гора

Spanien / España

Spanien / España

Schweiz / Schweiz

Schweiz / Schweiz

Türkei / Türkiye

Türkei / Türkiye

Großbritannien und Irland / UK & Ireland

Großbritannien und Irland / UK & Ireland

International / International

International / International

Brasilien / Brasil

Brasilien / Brasil

Kanada / Canada

Kanada / Canada

Lateinamerika / Latinoamérica

Lateinamerika / Latinoamérica

USA / USA

USA / USA

China / 中国

China / 中国

Indien / भारत गणराज्य

Indien / भारत गणराज्य

Pakistan / Pākistān

Pakistan / Pākistān

Vietnam / Việt Nam

Vietnam / Việt Nam

ASEAN / ASEAN

ASEAN / ASEAN

Israel / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Israel / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Algerien, Marokko und Tunesien / الجزائر والمغرب وتونس

Algerien, Marokko und Tunesien / الجزائر والمغرب وتونس

Naher Osten / Middle East

Naher Osten / Middle East

To post a reply please login or register