ZÜRICH – Forscher des Zentrums für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich und Fachkollegen entdeckten im Zahnstein von eintausend Jahre alten Skeletten ein „mikrobiologisches Pompeji“. Sie fanden eine hohe Konzentration von Erbsubstanz und zahlreiche Krankheitserreger. Dabei stellte sich heraus, dass im Mittelalter Parodontitis wohl von den gleichen Erregern wie heute verursacht wurde.

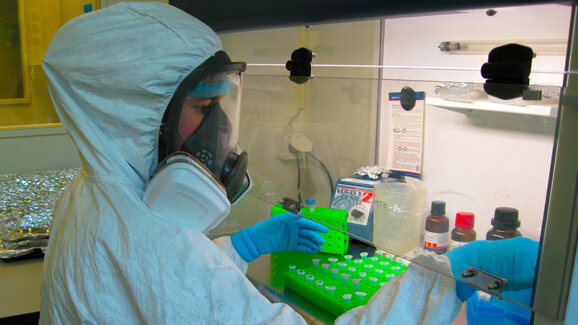

Die Entdeckung beruht auf den ausserordentlichen Eigenschaften von mineralisiertem Zahnstein – Bakterien, Nahrungsreste und andere Substanzen bleiben auch über Hunderte von Jahren sehr gut erhalten. Im Gegensatz zu Knochenmaterial, welches nach dem Tod relativ rasch verunreinigt wird und die meiste Erbsubstanz verliert. „Zahnstein wirkt wie ein Langzeitspeicher für die bakterielle Mundflora, sowie für Nahrungs- und Umweltpartikel“, erklärt Christina Warinner, vormals an der Universität Zürich und mittlerweile an der Universität Oklahoma tätig. „Daraus können wir Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand eines Individuums ziehen und erhalten Hinweise über den Lebensstil und persönliche Vorlieben.“

Die Wissenschaftler fanden im Zahnstein zahlreiche opportunistische Krankheitserreger, sowie die Auslöser von Parodontitis. Im wesentlichen waren es die gleichen Erreger, welche auch heute noch diese Krankheit verursachen, trotz deutlicher Veränderungen bei Zahnhygiene und Ernährung.

Wie sich weiter herausstellte, besaß die mittelalterliche Mundflora bereits zahlreiche Genfamilien, welche Antibiotika-Resistenzen ausbilden können – und dies mehr als acht Jahrhunderte vor dem ersten therapeutischen Einsatz von Antibiotika. Neben Hinweisen auf den Gesundheitszustand fanden die Wissenschaftler auch Erbsubstanz-Spuren von Nahrungsbestandteilen, darunter verschiedene Nutzpflanzen und Gemüse, welche mit üblichen archäologischen Methoden sonst nur schwer nachzuweisen sind.

Erstmals konnten im Rahmen dieser Studie größere Mengen Erbsubstanz aus mittelalterlichem Zahnstein isoliert und entschlüsselt werden. Dabei konnten wesentliche Teile des Genoms eines Parodontose-Bakteriums rekonstruiert werden, und es wurde erstmals Erbmaterial von Nahrungsbestandteilen gefunden.

Die Analyse des hochkomplexen Gemisches von fragmentierter Erbsubstanz stellt eine enorme Herausforderung dar, weil Millionen von anonymen Einzelfragmenten zusammengesetzt werden müssen, ähnlich wie bei einem großen Puzzle. Dafür kommen komplexe Algorithmen und Verfahren der Bioinformatik zum Einsatz. Professor Christian von Mering, Ko-Autor der Studie und Arbeitsgruppenleiter am Schweizerischen Institut für Bioinformatik sowie an der Universität Zürich, freut sich über die Herausforderung: „Für uns ist dies ein sehr spannendes Material – Zahnstein ist ein Fenster in die Vergangenheit, und möglicherweise eine der best-zugänglichen Quellen für historische Bakterien im Umfeld des Menschen.“

Wie Prof. Matthew Collins von der Universität York erklärt, wusste man bereits, dass Zahnstein mikroskopisch kleine Nahrungsbestandteile und auch Partikel aus der Umgebung enthält. „Der hier gefundene Detailreichtum ist eindrücklich. Die Mundflora wird eingeschlossen und versteinert, fast wie die Opfer von Pompeji.“

Die Entdeckung weist den Weg zu einem besseren Verständnis von Zahn- und Zahnfleischerkrankungen und zeigt auf, wie sich die menschliche Mundflora historisch entwickelt und angepasst hat. „Wir brauchen die Information über die historische Besiedlung des Menschen mit Bakteriengemeinschaften“, sagt Prof. Frank Rühli, einer der Hauptverantwortlichen der Studie und Leiter des Zentrums für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich. „So können wir die moderne Medizin weiterentwickeln.“

Literatur:

Christina Warinner et al.. Pathogens and host immunity in the ancient human oral cavity. Nature Genetics. Doi:10.1038/ng.2906

BASEL – Forschende haben die Ernährung eines bedeutenden Nomadenvolkes der osteuropäischen Geschichte entschlüsselt. Durch Analyse von Zahnstein ...

Wrocław – Wenn ein Milchzahn locker wird, zählt oft nur der Moment. Ein Taschentuch, ein vorsichtiger Ruck, dann verschwindet der kleine Zahn im Glas ...

JENA – Forscher finden im Gebiss einer Frau aus dem Mittelalter erstmals klare Hinweise auf die Beteiligung von Frauen an der Buchmalerei

LONDON, GROSSBRITANNIEN – Die Festplatte des ehemaligen Soldaten William – sein Gedächtnis – startet alle anderthalb Stunden ...

Rochester – Manche Babys knabbern mit sechs Monaten schon sichtbar, andere lassen sich Zeit mit dem Zahnen bis zum ersten Geburtstag. Wann das erste ...

LEIPZIG – In diesem zweigeteilten Livestream stellen Dr. Jan Spieckermann und ZT Ulf Neveling (Bereichsleiter DEDICAM Guide) die Planung und den ...

Düsseldorf – Mit der feierlichen Übergabe des Staffelstabs hat Prof. Dr. Dr. Peter Proff das Amt des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Zahn-,...

Cambridge – In einer kürzlich im Journal of Oral Microbiology veröffentlichten Studie untersuchten Forscher des Forsyth Institut die Wirksamkeit des ...

WASHINGTON, USA – Amerikanische Forscher haben in einer Studie untersucht, welche Bakterien Bestandteil der Plazenta sind. Dabei fanden sie ...

GREIFSWALD - Eine Studie der Uni Greifswald soll Zahnärztinnen und Zahnärzten aufzeigen, wie es um ihre Behandlungserfolge und die Qualität ...

Live-Webinar

Di. 24. Februar 2026

19:00 Uhr CET (Berlin)

Prof. Dr. Markus B. Hürzeler

Live-Webinar

Di. 24. Februar 2026

21:00 Uhr CET (Berlin)

Prof. Dr. Marcel A. Wainwright DDS, PhD

Live-Webinar

Mi. 25. Februar 2026

14:00 Uhr CET (Berlin)

Live-Webinar

Mi. 25. Februar 2026

17:00 Uhr CET (Berlin)

Prof. Dr. Daniel Edelhoff

Live-Webinar

Mi. 25. Februar 2026

19:00 Uhr CET (Berlin)

Live-Webinar

Do. 26. Februar 2026

2:00 Uhr CET (Berlin)

Live-Webinar

Fr. 27. Februar 2026

14:00 Uhr CET (Berlin)

Österreich / Österreich

Österreich / Österreich

Bosnien und Herzegowina / Босна и Херцеговина

Bosnien und Herzegowina / Босна и Херцеговина

Bulgarien / България

Bulgarien / България

Kroatien / Hrvatska

Kroatien / Hrvatska

Tschechien & Slowakei / Česká republika & Slovensko

Tschechien & Slowakei / Česká republika & Slovensko

Frankreich / France

Frankreich / France

Deutschland / Deutschland

Deutschland / Deutschland

Griechenland / ΕΛΛΑΔΑ

Griechenland / ΕΛΛΑΔΑ

Ungarn / Hungary

Ungarn / Hungary

Italien / Italia

Italien / Italia

Niederlande / Nederland

Niederlande / Nederland

Nordic / Nordic

Nordic / Nordic

Polen / Polska

Polen / Polska

Portugal / Portugal

Portugal / Portugal

Rumänien & Moldawien / România & Moldova

Rumänien & Moldawien / România & Moldova

Slowenien / Slovenija

Slowenien / Slovenija

Serbien & Montenegro / Србија и Црна Гора

Serbien & Montenegro / Србија и Црна Гора

Spanien / España

Spanien / España

Schweiz / Schweiz

Schweiz / Schweiz

Türkei / Türkiye

Türkei / Türkiye

Großbritannien und Irland / UK & Ireland

Großbritannien und Irland / UK & Ireland

International / International

International / International

Brasilien / Brasil

Brasilien / Brasil

Kanada / Canada

Kanada / Canada

Lateinamerika / Latinoamérica

Lateinamerika / Latinoamérica

USA / USA

USA / USA

China / 中国

China / 中国

Indien / भारत गणराज्य

Indien / भारत गणराज्य

Pakistan / Pākistān

Pakistan / Pākistān

Vietnam / Việt Nam

Vietnam / Việt Nam

ASEAN / ASEAN

ASEAN / ASEAN

Israel / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Israel / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Algerien, Marokko und Tunesien / الجزائر والمغرب وتونس

Algerien, Marokko und Tunesien / الجزائر والمغرب وتونس

Naher Osten / Middle East

Naher Osten / Middle East

To post a reply please login or register